-

SOLD OUT

SOLD OUTMORE No.85 - 1984.7

通常価格 ¥1,100通常価格 -

SOLD OUT

SOLD OUTMORE No.102 - 1985.12

通常価格 ¥1,100通常価格 -

SOLD OUT

SOLD OUTMORE No.42 - 1980.12

通常価格 ¥1,100通常価格 -

SOLD OUT

SOLD OUTMORE No.34 - 1980.4

通常価格 ¥1,100通常価格 -

SOLD OUT

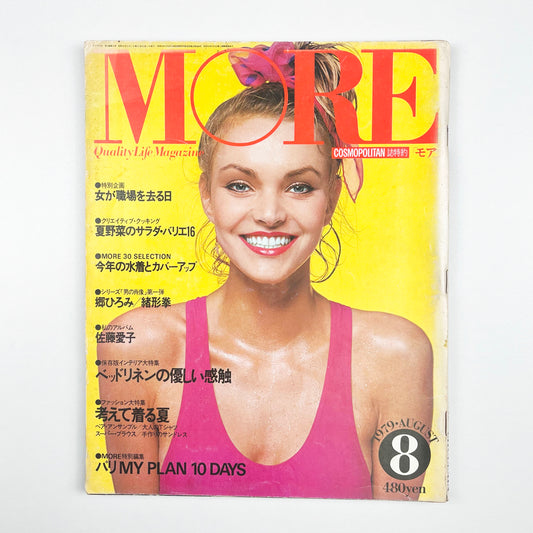

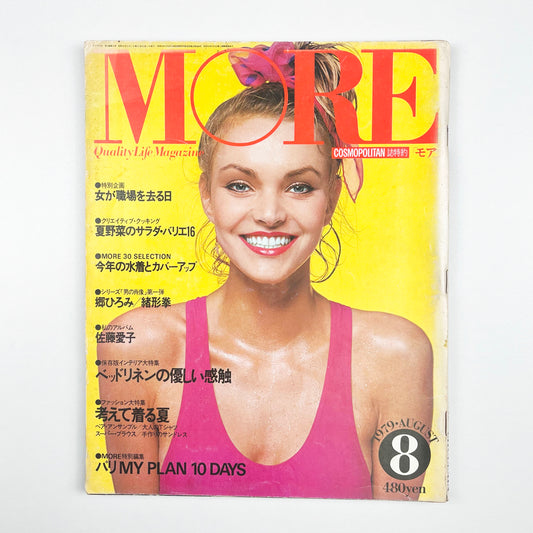

SOLD OUTMORE No.26 - 1979.8

通常価格 ¥1,100通常価格 -

SOLD OUT

SOLD OUTMORE No.7 - 1977.1

通常価格 ¥1,100通常価格 -

SOLD OUT

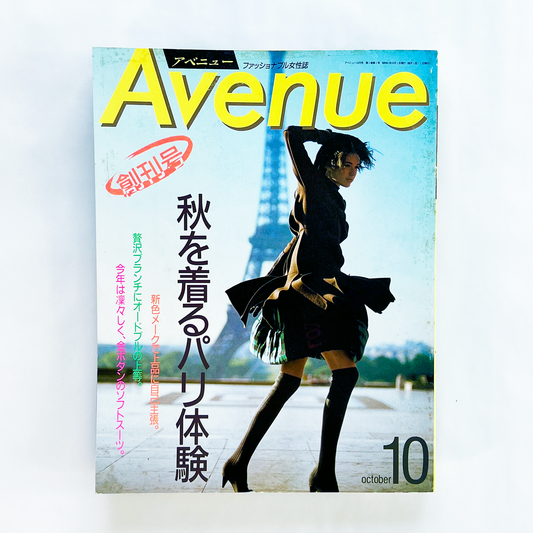

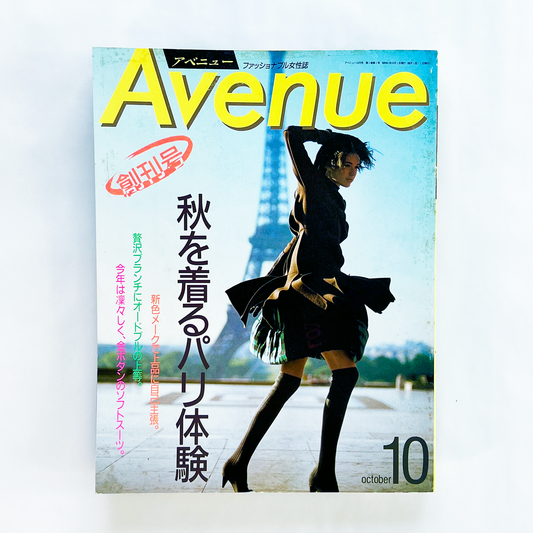

SOLD OUTAvenue No.1 - 1986.10

通常価格 ¥2,200通常価格 -

SOLD OUT

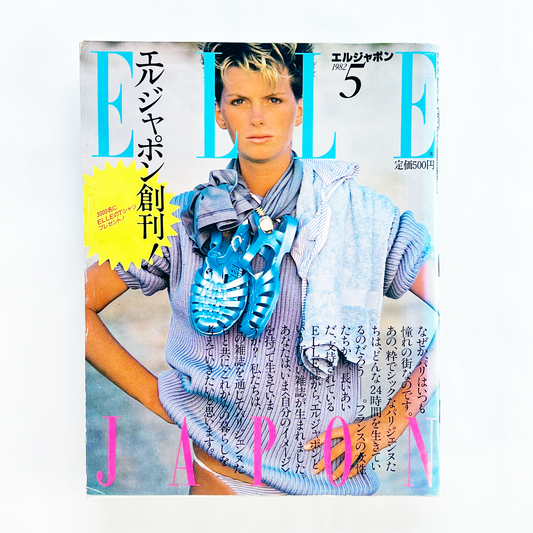

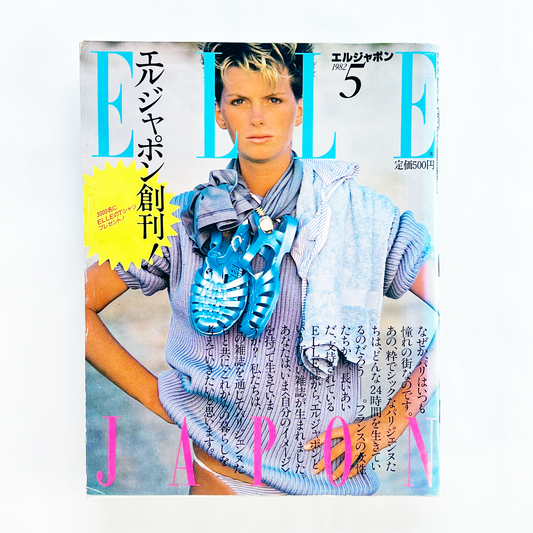

SOLD OUTELLEJAPON No.1 - 1982.5

通常価格 ¥2,750通常価格 -

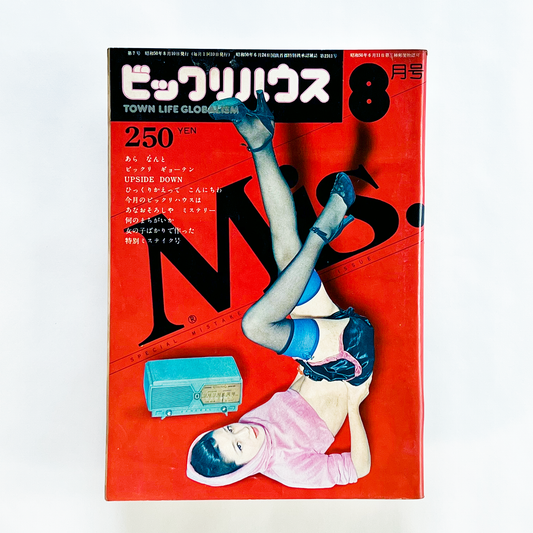

ビックリハウス No.32 - 1977.9

通常価格 ¥2,200通常価格 -

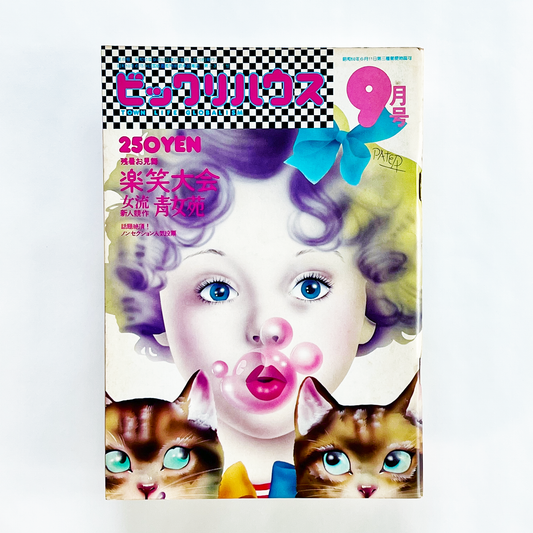

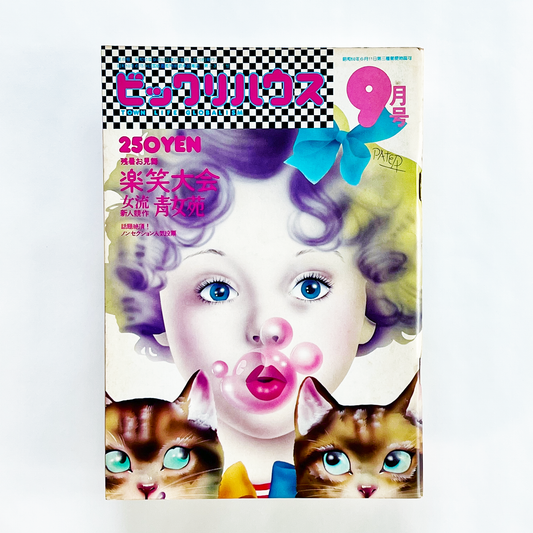

ビックリハウス No.56 - 1979.9

通常価格 ¥1,650通常価格 -

ビックリハウス No.97 - 1983.2

通常価格 ¥1,650通常価格 -

ビックリハウス No.20 - 1976.9

通常価格 ¥1,650通常価格 -

SOLD OUT

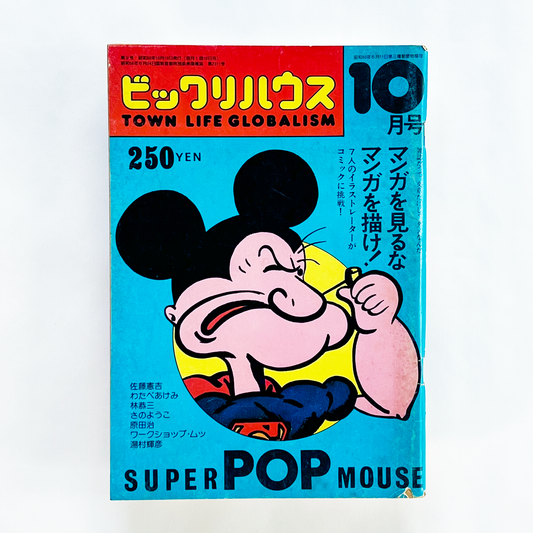

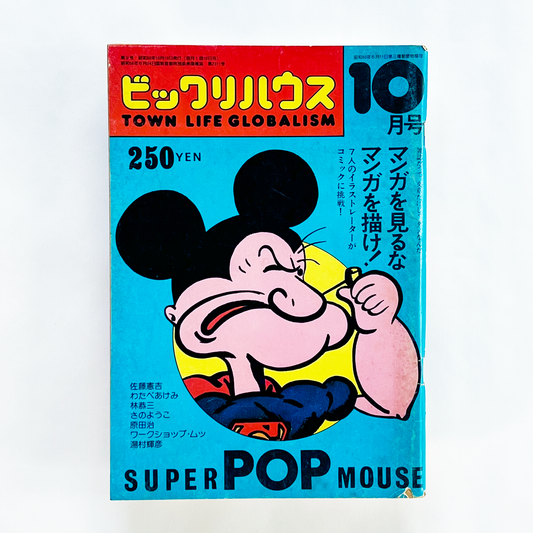

SOLD OUTビックリハウス No.9 - 1975.10

通常価格 ¥2,200通常価格 -

SOLD OUT

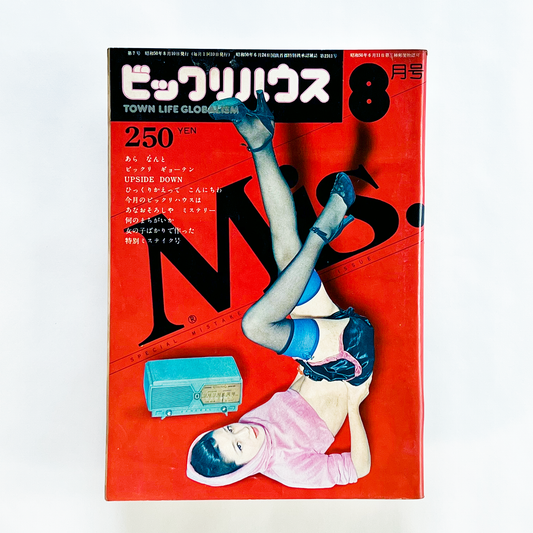

SOLD OUTビックリハウス No.7 - 1975.8

通常価格 ¥2,200通常価格 -

SOLD OUT

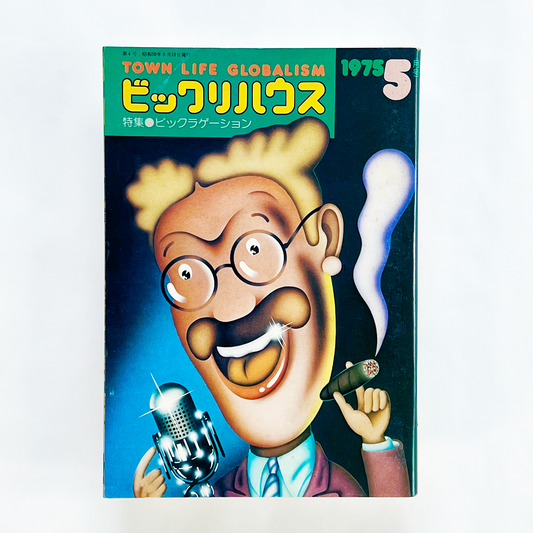

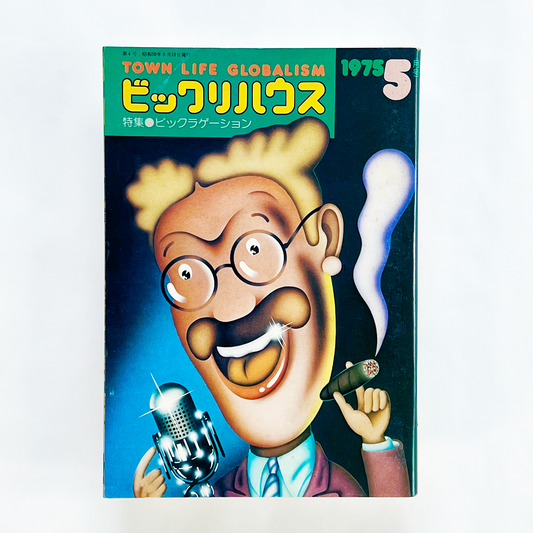

SOLD OUTビックリハウス No.4 - 1975.5

通常価格 ¥2,530通常価格 -

SOLD OUT

SOLD OUTビックリハウス No.8 - 1975.9

通常価格 ¥2,530通常価格